La carpa del sogno

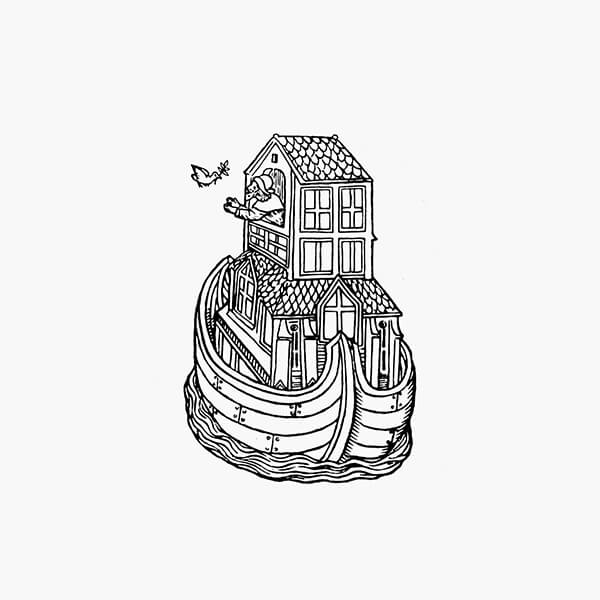

Un monaco giapponese amava disegnare pesci, il suo nome era Kōgi, nei giorni in cui non gli veniva chiesto di partecipare a un rito o di cucinare o di aiutare a fare le pulizie diluiva una barretta d’inchiostro vegetale in acqua tiepida, usciva per una passeggiata al termine della quale raggiungeva il lago Biwa dove una minuscola imbarcazione di proprietà del monastero era legata a un pontile, porgeva una moneta al pescatore Bunshi e gli chiedeva di ributtare in acqua una delle sue prede.

Liberato il natante dal nodo che lo tratteneva Kōgi si staccava dalla riva con qualche timido colpo di remo, teneva fra le dita un pennellino di bambù, immergeva il ciuffetto di peli nella ciotolina dell’inchiostro, spiegava sulle ginocchia un foglio di carta “washi”, a quel punto tutto era pronto e, dopo un periodo più o meno lungo di silenzio e raccoglimento, chiedeva a Bunshi di procedere al lancio del pesce.

I guizzi convulsi di quegli animali durante la traiettoria aerea trasmettevano alla sua mano un brivido che la percorreva sino a scaricarsi sulla punta del pennello, dopodiché i nervi si rilasciavano, ma la mano era stata così veloce e sicura che il disegno era terminato prima ancora che, alla fine di un arco nell’aria e nella luce, il pesce scomparisse tra i filamenti di ombra e di alghe che s’inchinavano sul fondo del lago, piegati da una corrente invisibile, come i devoti durante i riti.